随着微電子器件尺寸日益減小,現行的微電子加工工藝将接近發展的極限。由于分子電子學采取“自下而上”的方式組裝邏輯電路,其電子元件可以通過化學合成方法批量制備,相對于傳統微電子學“自上而下”的光刻蝕方法可以大大降低成本。因此,了解分子内的電荷輸運性質是分子電子器件應用化的前提。

在分子電子器件中引入金屬配合物功能基元不僅可以改善其光、電和磁性質,同時,還能增強電子在整個分子鍊上的離域程度,提高其電荷傳輸性能。因此,構造含金屬中心的分子電子器件、研究其電荷傳導性能成為分子電子學領域的一個新的發展方向。根據溶液中電子耦合基礎研究,一般認為增強金屬單元間的電子耦合有利于增強分子的導電性能,然而,劉春元教授課題組通過比較兩個結構高度類似的金屬-有機共轭分子體系的導電性行為,發現這一論斷并不完全正确。

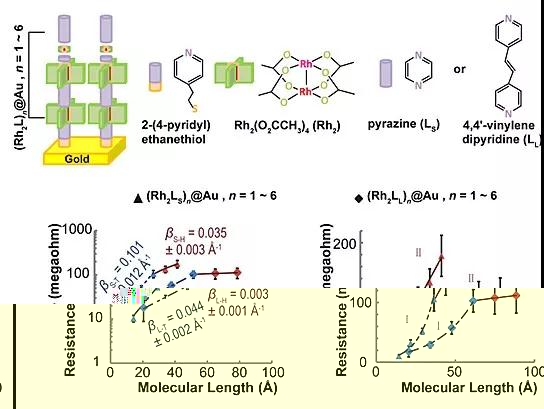

圖1. Rh2-有機分子導線的組裝和導電性分析

太阳集团app首页劉春元教授課題組以自組裝膜為模闆,利用分步組裝方法,在金電極表面制備了一系列長度和結構可控、含鍵合雙铑單元(Rh2(O2CCH3)4)并具有很小的距離衰減因子的分子導線(β =0.003 Å-1)。該項研究驗證了随着分子導線的延長,電荷傳輸機制從隧穿(Tunneling)轉換為跳躍(Hopping),同時發現,對不同結構的分子導線,機理轉換均發生鍊節數相等(n = 4)但長度不同的節點上,由此認為Rh2中心起到了電荷(電子或空穴)躍遷的墊腳石(Step stone)作用。更重要的是,比較分子骨架相似、耦合作用不同的兩個體系,發現金屬中心之間耦合作用較強的分子導線具有較大的電阻以及較大的電阻随分子長度變化的衰減常數(β)(圖1),故其導電性能反而低于弱耦合的導線。DFT計算表明,由鍵合Rh2單元與有機π橋配體構造的金屬-有機雜化分子導線通過π(Rh2)–π(L)軌道作用,形成了與有機炔苯低聚分子相似的π共轭體系,長橋配體(LL)雖然減弱了分子導線金屬中心之間的耦合作用,同時也降低了HOMO-LUMO能級差,因此更利于電荷在金屬中心間的躍遷,從而實現長程電荷傳導。

圖2. Chem. Sci. 第九期内封底圖

這一成果作為内封底(圖2)文章最近發表在Chemical Science 上,[1] 并被編輯列為2017年優秀論文(Outstanding article)。

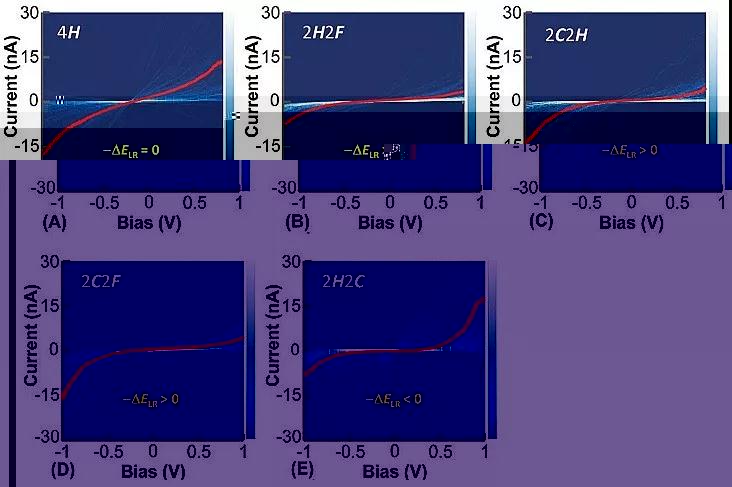

該課題組利用相同方法組裝了一系列具有不對稱結構的電子給體(D)-橋(B)-受體(A)偶極分子自組裝層(SAM)。通過系統地改變分子的電子給體(D)和電子受體(A),發現分子内給-受體氧化還原不對稱性(-ΔELR)的大小和正負決定了分子的整流比(RR)和整流方向。圖3顯示對稱性分子4H,-ΔELR= 0,RR ≈0;當-ΔELR > 0,在負偏壓下出現整流效應,且随-ΔELR增加RR增大;如果改變分子D/A連接順序,則可改變其整流方向(對照圖3C與3E)。因此,論文作者發現了一個新的、更易于組裝和掌控的調控整流效應和方向的方法。這一成果近期發表在Chemical Communications 上。[2]

圖3. 通過電子給、受體氧化還原電位差調控分子整流效應

這兩篇論文的第一作者均是蔔冬蕾博士,上述研究得到了國家自然科學基金、中國博士後科學基金、廣東省自然科學基金和太阳集团app首页的資助。