關于空間電荷轉移複合物的研究源自于上世紀60年代。空間電荷轉移複合物一般指具有低的電子電離能的平面給體分子和高的電子親和能的平面受體分子它們在聚集态形成有序、密集的堆積,并發生從給體向受體的空間電荷轉移。四硫富瓦烯(TTF)-7,7,8,8-四氰基對醌二甲烷(TCNQ)體系便是最早被報道且最為著名的空間電荷轉移複合物。傳統空間電荷轉移複合物的特殊聚集态結構使其具有極佳的電荷傳輸性質,從而在有機金屬、兩極傳輸和光導材料等方面具有廣闊的應用前景。然而,這些複合物中平面給受體分子由于π-π堆積效應容易導緻熒光猝滅,從而限制其發光應用。

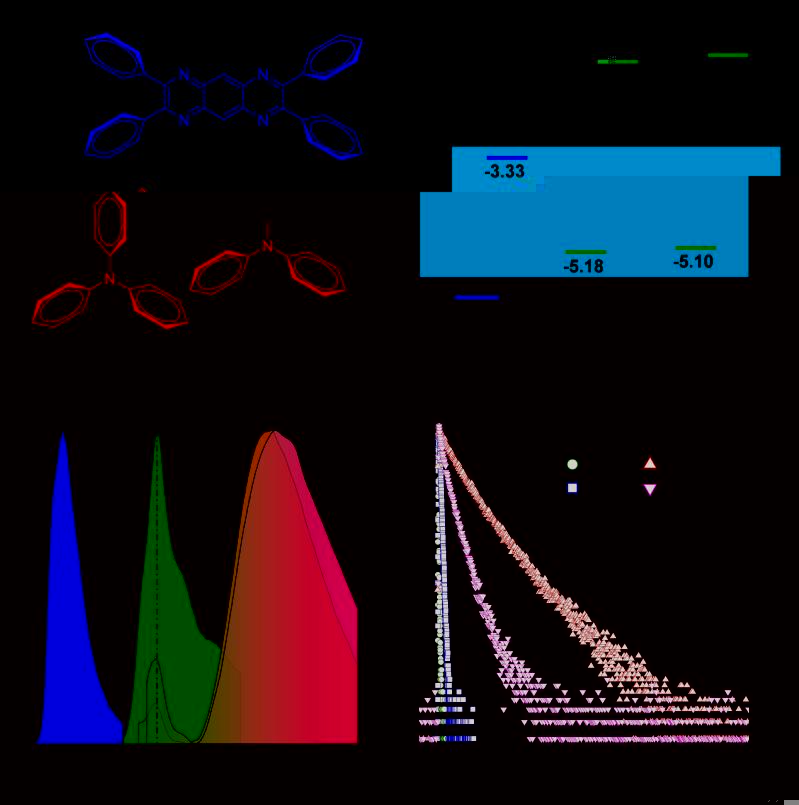

圖 1 (A)吡嗪類AIE受體分子和芳胺類給體分子的結構;(B)給受體分子從電化學和紫外-可見光譜推演的能級;給受體分子及其複合物在薄膜态的(C)熒光光譜和(D)熒光衰減曲線。

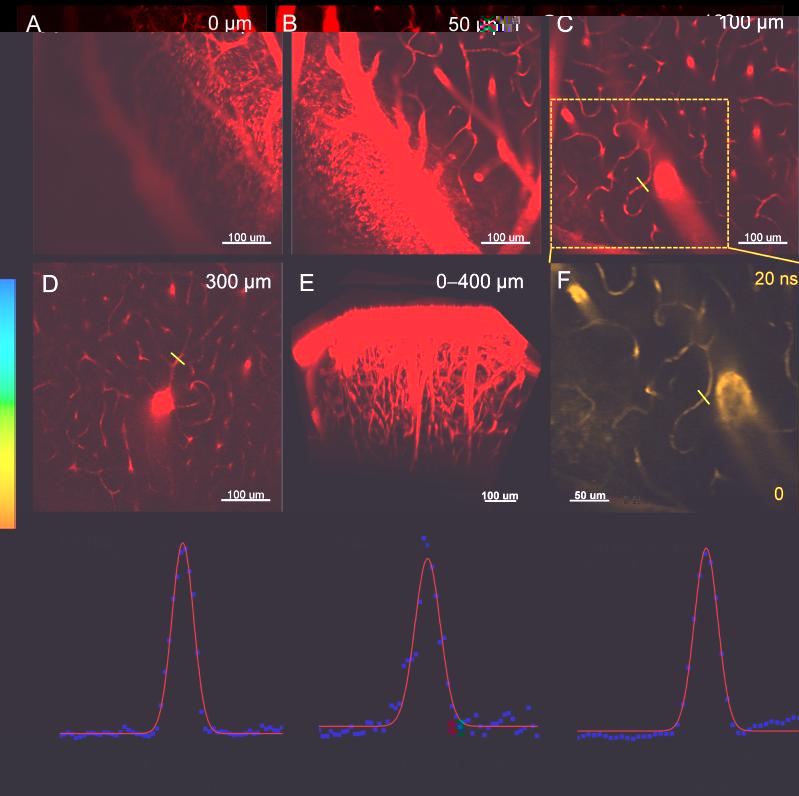

含有分子内電荷轉移效應的給體-π-受體(D-π-A)結構的熒光分子,由于具有長波長發射和雙光子激發等特性可降低生物成像中背景噪音的幹擾和提高成像深度,因此極受關注。然而其複雜的分子設計及有機合成大大增加了研究的繁瑣性。基于此,暨大化材院陳明副教授、港中深唐本忠院士、浙大錢駿教授合作基于結構扭曲的電子給受體分子,利用二者之間的空間電荷轉移效應和“扭曲-扭曲”相互作用,設計了具有雙光子激發性質的複合物納米熒光探針,從而用于小鼠腦血管的活體成像。本文要點如下: (1)空間電荷轉移效應能夠顯著降低複合物能帶隙,使其具有深紅光發射;(2)給受體分子的“扭曲-扭曲”相互作用不僅能抑制π-π堆積效應、激子分離和電荷傳輸等猝滅熒光的過程,還可以使二者之間産生多重氫鍵,限制激發态的非輻射耗散,促進發光;(3)傳統空間電荷轉移複合物都以共晶态使用,而制備納米級别的共晶粒子極為困難。相反,本文提出的“扭曲-扭曲”相互作用不限定給受體分子間以有序堆積來實現功能,因此可利用此特性便捷制備穩定性、生物相容性好的納米探針材料,結合其雙光子激發性質,用于多功能的、深度的、高信噪比的鼠腦血管活體成像。因此,本文提供了一種便捷設計雙光子熒光探針的新理念,并且開辟了空間電荷轉移複合物在生物成像領域的新應用。

圖2 (A-D)小鼠腦血管在不用深度下的雙光子成像圖片;(E)在0-400微米深度成像圖片所構建的3D圖;(F)腦血管在100微米深度的雙光子激發熒光壽命成像圖;(G-I)在(C、D和F)圖中沿着血管所畫直線上獲得的熒光強度及所推演的血管直徑和成像信噪比。

本文第一作者是太阳集团app首页碩士生洪穎娟和浙江大學碩士生耿偉航。

論文鍊接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202209590